本文從風險樣態、合規演進到治理策略,深入探討如何以精細化權限控管、行為監控、稽核追蹤與即時應變等手段,強化機敏資料防護體系。並分析DBSAFER作為資安防護平台如何因應零信任架構與跨國法規需求,建構動態調適與可持續性的資料庫安全體制。

隨著資訊主權與數位轉型成為全球企業經營的核心驅動力,資料已躍升為兼具戰略性與風險性的關鍵資產。企業營運所依賴的各類資料庫(從ERP系統的營運資訊、CRM平台的顧客輪廓,到AI模型訓練所需的大型數據集)皆蘊含高度機敏性,亦直接影響企業決策品質與競爭優勢。

根據IBM《2024資料外洩成本報告》,全球平均每起資料外洩事件所造成的損失高達448萬美元,尤以資料庫入侵(如SQL Injection、特權橫移、權限提升)為最具破壞性的攻擊手法。同時,ESG框架中「治理(Governance)」指標日益強調資訊安全透明度與個人資料處理責任的揭露。無論是監管機關針對重大資安事件的即時處分,或是投資人對公司治理架構的風險審視,資料庫安全與機敏資料防護能力皆已成為評估企業韌性與永續性的關鍵指標。

在此脈絡下,資料庫不再僅是資料儲存與管理的技術平台,更是企業治理架構中的核心樞紐。

唯有導入具備稽核追蹤、可視化分析、異常偵測與政策整合能力的資料庫安全解決方案,方能有效因應日趨複雜的治理需求與跨境法規壓力。

背景知識介紹

接下來,說明相關的背景知識。

機敏資料防護案例重構

在當今數位經濟驅動下,資料已躍升為企業營運的核心資產,而資料庫則成為存取與交換資訊的關鍵樞紐。隨之而來的,是資料外洩、內部濫權與跨境合規等風險的急遽上升。國際與本地法規,例如歐盟《GDPR》、台灣《個資法》與《資通安全管理法》皆明確要求企業落實資料存取紀錄、異常通報機制與權限控管設計,以保障資訊安全與公民權益。在此脈絡下,企業若僅倚賴傳統網路防禦,已難以應對來自資料層的滲透與內部威脅。

為具體揭示資料庫治理的實務風險與技術對策,以下將透過三個來自零售、製造與金融產業的案例,重構現實中的資安破口與治理盲點,並探討如何透過系統化技術如DBSAFER建構多層次防線,有效強化法遵能力與風險掌控。

某零售業龍頭企業設立資料分析部門以強化顧客洞察力,惟在資料權限設計上未落實「最小權限原則」,導致分析人員可未經區隔地存取包含顧客姓名、聯絡方式與完整消費紀錄的資料表。某員工因私自研究需求將資料下載至個人設備,於外出期間遺失該設備,資料其後流入黑市並引發大規模個資外洩事件。事後該公司股價於一週內下跌逾7%,同時遭監管機關開罰並要求限期改善資安機制。

資安防護建議:若事前建置DBSAFER解決方案,企業可透過「帳號分離」、「角色細部權限設計」以及「Session Command日誌追蹤」等功能,實現完整的存取記錄與行為稽核機制,並即時識別未授權操作觸發預警,從資訊存取層即建立有效的預防防線,避免事態擴大。

某台資電子代工企業於歐洲設有營運據點,其歐洲子公司於常規GDPR稽核中,未能提出資料存取紀錄與異常行為通報,且未建置日誌封存或加密稽核機制,遭監管機關依第30與第33條個資處理義務進行裁罰,金額高達200萬歐元,並要求三個月內完成資安機制整改。

資安防護建議:若部署「日誌封存模組」、「行為加密稽核」、「違規報告」與「政策違規對應分析」等功能,企業即可針對所有資料異動、查詢與刪除操作進行完整記錄,並快速產製合規所需報表。透過彈性API串接,可支援GRC系統與外部稽核作業,亦能因應不同法規要求調整報表格式,提升國際合規應變能力。

某金融機構資深IT工程師長期擁有系統最高權限Root帳號,透過繞過標準審批流程私自修改利率設定,為特定帳戶創造套利空間,導致內控機制崩解並造成重大聲譽損失。事件經媒體揭露後,主管機關即介入調查並開罰,突顯企業在特權控管設計上的結構性漏洞。

資安防護建議:DBSAFER具備「帳號代理制度」、「高權限行為審批機制」與「異常行為分析模型」等模組,可強制禁止直接使用系統帳號,並引入多層級審核與行為風險預測,建立技術防線、程序控管與人為判斷三層並行的治理機制,有效封堵內部濫權與舞弊風險。

上述案例清楚揭示資料庫管理若缺乏制度與技術整合,將可能導致個資外洩、鉅額罰鍰與組織信任崩盤等重大風險。反之,導入具備存取稽核、即時警示、角色控管與視覺化治理能力之安全平台,已成為現代企業在資料治理轉型、資安強化與跨境法規遵循壓力下不可或缺的基礎建設。

DBSAFER於資料庫安全之功能模組深度剖析

在數位轉型日益加速的背景下,企業對於資料庫安全的要求已從傳統防禦機制,進化為涵蓋治理、法規遵循與風險預測之全方位資安管理體系。隨著網路攻擊技術快速演化、存取場景趨於多元,以及全球性個資保護規範(如GDPR、CCPA、ISO/IEC 27001)全面上路,若無法建構可視、可控且可追溯的資料存取與使用機制,企業將難以妥善應對法遵與營運風險之雙重壓力。

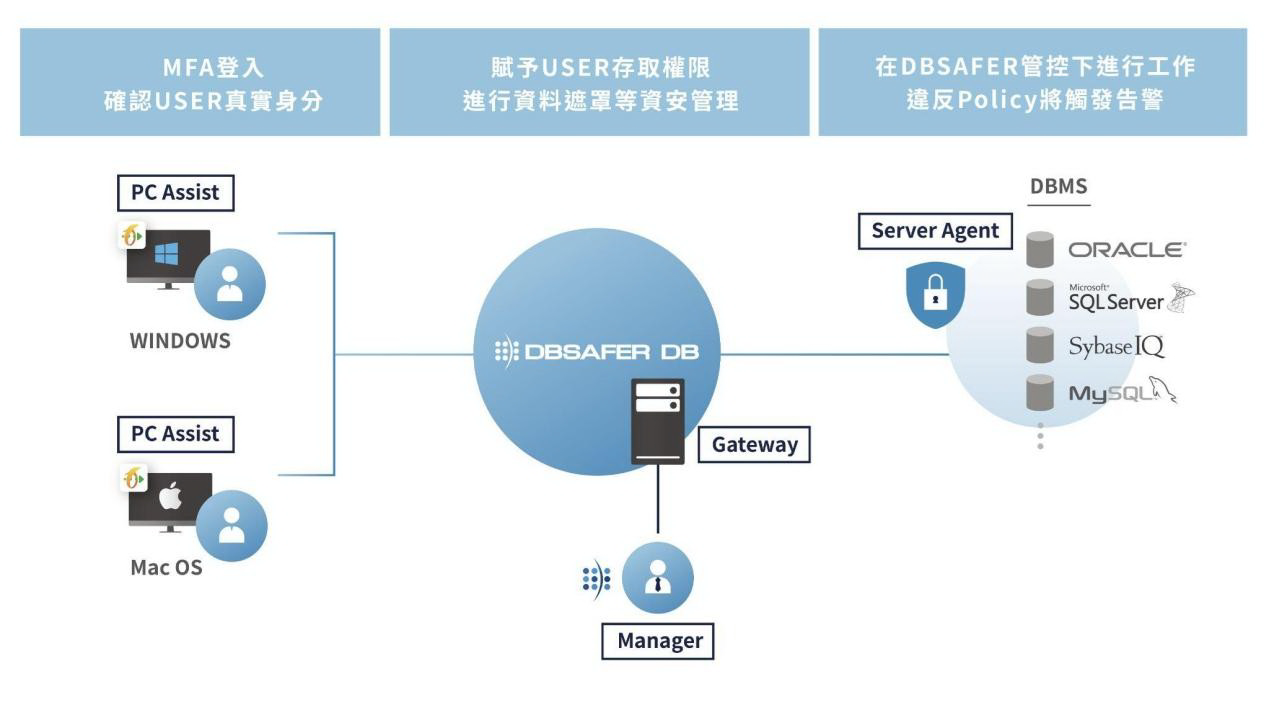

DBSAFER作為專為資料庫安全防護的整合式資安治理平台,透過模組化架構涵蓋身分認證、行為監控、異常偵測與資料保護等多項功能,為企業打造兼具高可擴展性與治理導向的資安策略體系。DBSAFER流程架構如圖1所示。

圖1 DBSAFER流程架構,各核心模組之間的運作一覽無遺。

圖1 DBSAFER流程架構,各核心模組之間的運作一覽無遺。

以下針對DBSAFER四大核心模組進行深入解析,探討其技術機制與治理效益,並強調其如何協助企業在混合雲、跨國、多資料中心架構中,實現兼顧效率與法規遵循的資安治理標準。

DBSAFER支援與企業現有身分驗證基礎設施(如LDAP、Active Directory)整合,並透過多因子認證(MFA),實現身分識別的強化與操作紀錄的完整留存。在實務部署上,企業可依據部門組織架構與業務職責,制定角色導向之存取控制規則(RBAC),以保障資料使用行為符合職務範疇,避免權限濫用。

針對非典型使用者(如外包工程師、短期專案人員),DBSAFER支援授權時效與條件式存取規則,避免閒置帳號與權限擴散風險。同時,內建職責分離(SoD)原則設定機制,能定義互斥職權規則,防範單一人員兼具資料修改與稽核職能,進一步強化內部控制制度之穩健性。

DBSAFER內建的Session Command Recorder模組具備高解析記錄與即時查核能力,能逐筆捕捉所有SQL指令的執行紀錄,含括命令內容、執行結果、來源終端資訊、登入時間與使用者身分識別等資訊。透過圖形化重建介面,資安稽核人員可即時還原完整操作流程,進行行為模式比對與異常狀況釐清。

系統亦提供進階搜尋與索引機能,支援複合式條件組合查詢,如指定時間區段、目標資料表、敏感欄位關鍵字等,協助快速篩查高風險行為。對於法規稽核、鑑識取證、事件溯源等需求,DBSAFER可輸出結構化稽核報表,並支援PDF、XLSX與圖像圖表等格式,大幅簡化合規作業流程與強化證據保全能力。

相較於傳統以靜態名單為基礎的資安控制,DBSAFER採行為基準線(Behavior Baseline)建構法,以偵測潛在異常行為。系統可即時識別如非工作時段之敏感資料存取、特定帳號的高頻查詢行為、來源異常之資料匯出操作等風險情境。

當異常發生,系統依預設之事件分級策略自動執行應變措施,包括凍結帳號、調降查詢權限、觸發多通路告警通知等。其事件通報模組亦支援與SIEM、SOAR、GRC等系統串接,實現跨平台之資安情報整合與自動化處理。結合風險分數化管理與事件視覺化分析,協助SOC團隊即時掌握威脅分布與處置優先順序,提升整體防禦韌性。

DBSAFER推行「可用但不可見」資料治理策略,運用動態遮罩技術即時處理如身分證號、信用卡號、醫療代碼等敏感欄位,使得查詢者僅能見到部分區段(如顯示末四碼),有效避免資料洩露風險。同時,支援依據使用情境進行權限調整,涵蓋登入時間、來源設備、網段位置與用戶屬性等變數,以動態控管查詢結果之完整性與細節等級。例如,協力廠商於深夜登入僅可存取匿名模擬資料、假日值勤人員限定為只讀存取。如此設計能高度強化資料最小揭露原則之落實,並確保企業在跨部門、跨區域營運下仍維持一致的資料防護水準。

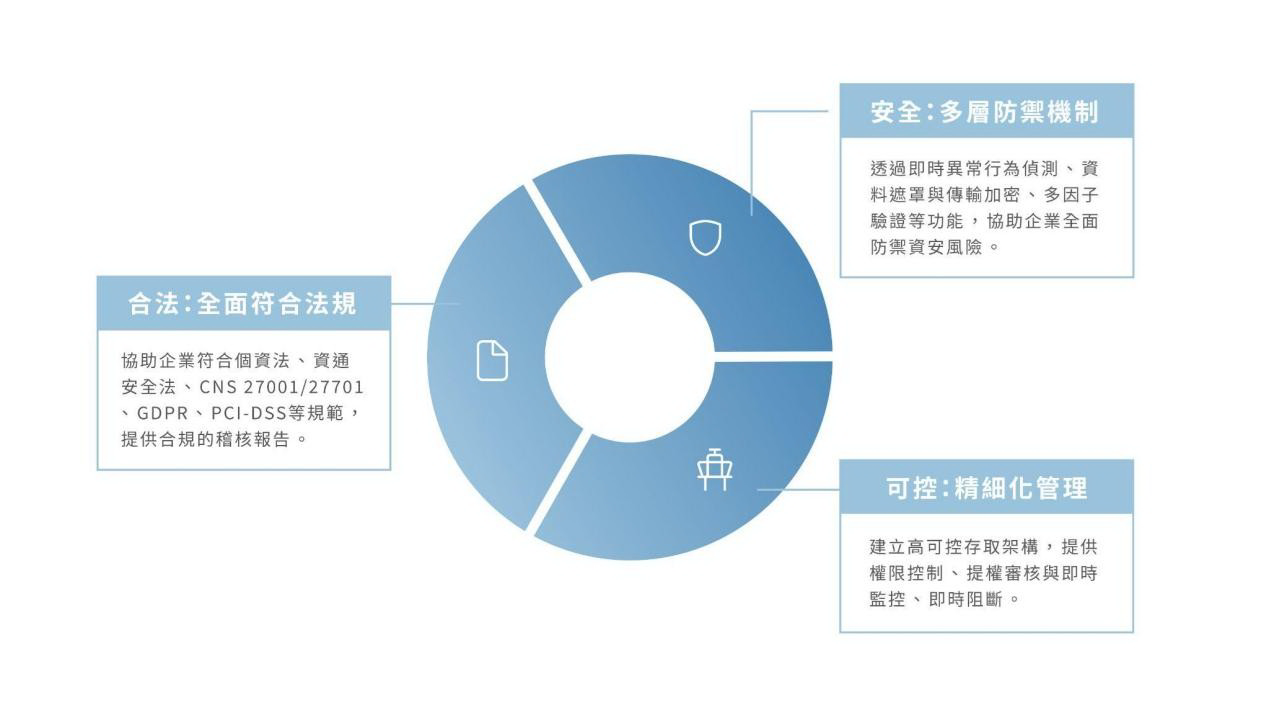

DBSAFER不僅為企業提供技術層面的資料庫安全解決方案,更建構一套橫跨身分管理、行為監控、風險防控與合規稽核的治理導向架構。其模組化、可擴展與情境導向的設計理念,使企業得以快速因應各類資安挑戰與法規要求,同時為邁向零信任架構、AI資安治理與永續營運鋪設堅實基礎。DBSAFER模組功能如圖2所示。

圖2 DBSAFER模組功能,建構一站式資安防護。

圖2 DBSAFER模組功能,建構一站式資安防護。

DBSAFER資料庫安全與法規對應標準

在數位治理日趨嚴格的當代環境中,資訊安全已不僅是技術層面的防護議題,更是各國法規遵循的核心要求。從歐盟的GDPR、台灣的PDPA,到國際間廣泛應用的NIST框架與ISO標準,皆強調對個人資料與企業關鍵資訊的保護、稽核與透明性。這些法規要求企業不僅須掌握資料存取的「誰、何時、為何」等紀錄,亦須建立即時通報、異常偵測與回應機制。DBSAFER正是在這樣的治理背景下,提供全方位的對應模組,協助企業在多國法規壓力下建立穩健、可稽核且具備持續改進能力的資安治理架構,其對應關鍵項目介紹見表1所述。

DBSAFER所提供的資料庫安全功能模組,不僅在技術上符合各大法規與框架的核心要求,更已在實務導入中展現高彈性與法遵適應力。無論是資料存取透明化、異常偵測回應,還是長期稽核封存需求,DBSAFER均具備完整支援能力,協助企業穩健應對跨國合規挑戰,實現真正的「合法、可控、安全」資料治理,資料治理三大面向及說明如圖3所示。

圖3 DBSAFER全方位防護,充分展現合法、可控、安全之要素。

圖3 DBSAFER全方位防護,充分展現合法、可控、安全之要素。

資料庫安全導入流程與治理整合方針

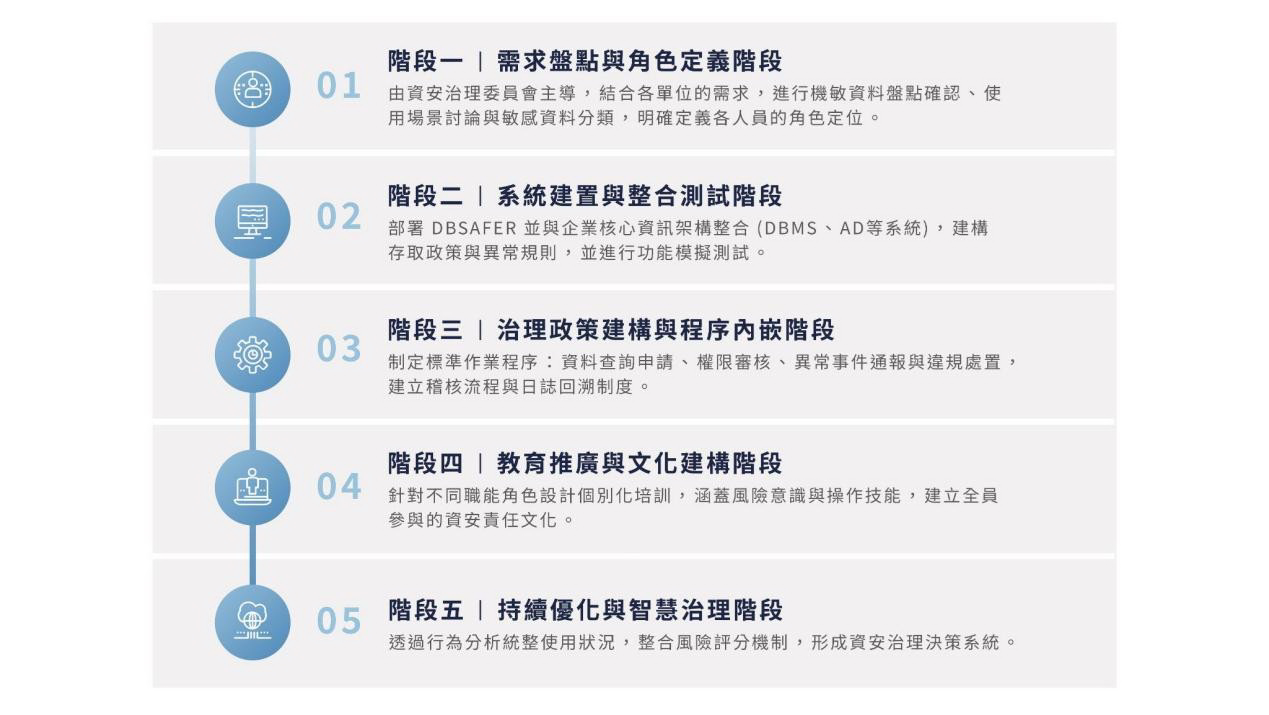

在全球法規日益趨嚴與資安威脅層出不窮的雙重壓力下,企業若欲在確保資料庫安全的同時符合法規要求,必須從制度、技術與文化等多層面同步展開。特別是在資料治理已成為企業核心治理架構的重要一環之際,導入專業平台,已不再是單純的技術選擇,更是策略與治理布局的關鍵。為確保其在企業環境中發揮最大效益,圖4中的五大階段導入模型提供系統性參考,協助組織自需求盤點邁向智慧治理,建立具彈性且可持續之資安治理體系。

圖4 資料庫安全導入流程五大階段,將建立起穩固的資安治理競爭優勢。

圖4 資料庫安全導入流程五大階段,將建立起穩固的資安治理競爭優勢。

由資訊安全治理委員會主導,結合資訊科技、法遵稽核、資料治理、業務部門等多方代表,進行企業內部資料庫資產盤點、使用場景識別與敏感資料分類。同步完成權責矩陣建構(Role & Responsibility Matrix),明確界定資料操作職能邊界,作為存取控制與權限指派策略制定之基礎。

依照需求分析結果,部署DBSAFER並進行與企業核心資訊架構(包括DBMS、AD、IAM系統等)之整合。透過動態行為稽核模組建構異常偵測邏輯,設計自動封鎖規則,並於測試環境進行全流程模擬以驗證系統穩定性與偵測準確性。此階段亦可實施分區部署與階段性上線,避免大規模導入對營運穩定性產生衝擊。

根據系統功能模組與監控能力,制定資料查詢申請、權限審批、異常事件通報及違規處置作業標準程序(SOP)。建立完整的資料存取留痕、查詢稽核與日誌回溯制度,並配合企業內部控制與合規需求,將政策文件制度化,提升組織資安治理的操作可重複性與透明度。

針對組織中不同職能角色設計差異化培訓模組,涵蓋資料存取風險意識、個資保護責任、行為審計操作等內容。導入案例式學習與遊戲化培訓方式,提升參與度與記憶深度。透過內部媒體與文化活動,推動資料安全作為企業永續價值的一環,建立全員參與的資安責任文化。

導入稽核分析儀表板與預測性行為分析模組,定期統整使用行為趨勢、權限異動紀錄與查詢熱點分布,作為治理策略迭代依據。整合風險評分機制與違規視覺化工具,協助高階主管快速掌握風險脈動,形成資料治理決策支援系統(DG-DSS),持續強化治理效能與資安韌性。

透過以上五大導入階段,企業可構築涵蓋可視性(Visibility)、可控性(Controllability)、可稽核性(Auditability)之完整資料庫安全防護體系,不僅回應日益嚴格之法規要求,更建立起穩固的資安治理競爭優勢。

現代企業機敏資料防護的關鍵資安工具

在《GDPR》、《PDPA》、《CCPA》與其他區域性或產業性法規強化個資保護與稽核要求之下,機敏資料防護方式已由過往單點技術防護模式,轉向跨部門、跨層級的整合治理挑戰。尤其在資料主權、即時監控與風險告警成為法遵要求核心的今日,企業更需引進可提供稽核留痕、權限控管與異常行為偵測的整合平台,實現監控即治理的策略轉型。

DBSAFER採用模組化架構與角色導向儀表板,整合風險通報、查詢熱點分布、異常行為趨勢與權限異動紀錄等核心資訊,提供CISO擬定資安政策基準、DPO快速掌握事件應變節點,亦協助CIO評估技術資源配置與政策落地程度。該平台所提供之分層次風險可視圖譜,促進高階治理決策與現場執行單位間的資訊對稱與策略聯動。

透過API整合能力,DBSAFER可無縫對接企業既有GRC(Governance, Risk & Compliance)、SIEM、SOAR等系統,建構事件從發生到回應的治理閉環。其違規行為評分模型、動態風險感知演算法與自動防禦機制,有效縮短異常應變時間,實現從監測、防禦、通報到審計之完整治理鏈條。

因應企業向多雲、混合雲與資料主權分區之發展趨勢,DBSAFER已全面推出SaaS架構版本,無論是全球多據點布局或法規強調之資料區隔治理需求,皆能確保控管一致性與彈性回應。

整體而言,DBSAFER不僅是一套技術工具,更是推進現代資料治理架構與資安協作機制的核心戰略平台。其可視、可控、可稽核的架構,不僅回應法規需求,也為企業建立可持續的資料治理韌性提供堅實基礎。在風險管控與數位創新並進的時代,DBSAFER協助企業穩健前行,實現治理與成長的雙重目標。

情境模擬

在一家名為「聯晟科技」的中型企業內部,資料安全長期被視為資訊部門的輔助性職責。雖然企業運營倚賴CRM、ERP與BI系統,但對資料庫安全的重視程度,遠不及營運效率與成本控管。因應監管要求,聯晟科技僅以基本帳號控管與手動備份維持資料防護。然而,隨著業務快速擴張與跨境合作需求攀升,潛藏的資安問題終於浮現。

在一次內部稽核中,發現有多位離職員工帳號尚未關閉,部分敏感資料如客戶聯絡清單與年度財報查詢日誌不具備任何留痕機制。此外,資深工程師私下複製資料庫以利測試環境建置,卻無從監控其存取行為。

更令人警覺的是,面對新頒布的《數位資產保護條例》,企業無法產製合法存取紀錄與異常操作通報報表,稽核報告中列出「治理透明性低」、「缺乏即時監控」、「無可歸責追蹤能力」等多項重大缺失。

在法遵壓力與內部風險交迫下,聯晟科技決定導入DBSAFER作為核心資料庫資安治理平台。導入初期,以帳號權限重整為起點,實施角色導向(RBAC)權限框架與「職責分離」原則,確保各單位依業務需求獲取適當權限。接續整合行為稽核模組,部署Session Command錄製與即時通報機制,實現操作留痕與事後重建能力。

隨著部署逐步擴展,企業導入異常行為偵測模組,自動辨識高風險操作如非上班時段查詢敏感欄位、大量匯出操作與遠端異常登入等行為,並即時通報管理單位執行風險處置。最終階段,企業以DBSAFER的封存與報表模組建構合規報表架構,導入稽核自動化流程,成功通過兩次外部資安稽核與主管機關複查。

導入完成後,聯晟科技不僅建立起兼具可視性、可控性與可稽核性的資料防護體系,更進一步強化資訊治理透明度與決策支持能力。原先散亂無章的資料存取機制,蛻變為有制度、有紀律的數位治理架構,體現出DBSAFER所帶來的結構性轉變——從風險混沌走向合法、可控、安全的治理新常態。

結語

在資訊治理與資安策略日益融合的宏觀趨勢下,企業正處於一個需重新界定信任邊界與合規責任的關鍵轉捩點。隨著零信任架構(Zero Trust Architecture)逐漸確立其在國際治理標準中的核心地位,並與資料治理架構深度交織,企業面臨數位轉型風險、法規遵循壓力與利害關係人信任需求的三重挑戰。

此時,唯有從結構性與治理性雙軌整合的視角出發,方能有效強化資料庫安全防護策略,並提升整體資安治理韌性與競爭力。

具體而言,企業可從以下四大維度深化資料庫安全實作:

1. 強化帳號與身分識別的精細化權限控管,確保每一筆資料存取均具可追溯性與責任歸屬。

2. 落實使用行為的高解析度可視化與異常識別能力,以提升偵測精度與反應效率。

3. 建構具備合規稽核與可追溯性的存取紀錄系統,以符合法規要求並提供具鑑別力的數位證據。

4. 導入即時通報與自動化防禦機制,形成具備預警、阻斷與復原能力的動態資安防線。

總體而言,唯有將資料治理視為企業核心治理能力與價值創造引擎的一環,方能突破傳統「風險控管導向」思維,邁向「信任增值導向」與「治理即競爭力」的策略高度。

DBSAFER的運用是處理機制之一,能作為企業治理能力升級的重要實踐平台,協助組織於高變動、高合規壓力之營運環境中,實現穩健、可信且具有政策敏捷性的資安治理成果。

<本文作者:社團法人台灣E化資安分析管理協會(ESAM, https://www.esam.io/)智雲科技股份有限公司台灣遊戲大廠智冠科技唯一持股100%的旗下子公司,其擁有台灣數位內容產業的強力資源,致力於成為遊戲公司最強的後盾,提供遊戲公司所需的各項後台服務,近年來更是積極朝向資安防護工具領域前進,專注於資料庫訪問控制、資料遮蔽及加密,並提供整合的特權帳戶管理平台,確保用戶的資料和帳戶安全(https://dbsafer.com/)>